来源:世界名人书画网 作者:刘欣 2024-08-19 19:08:38

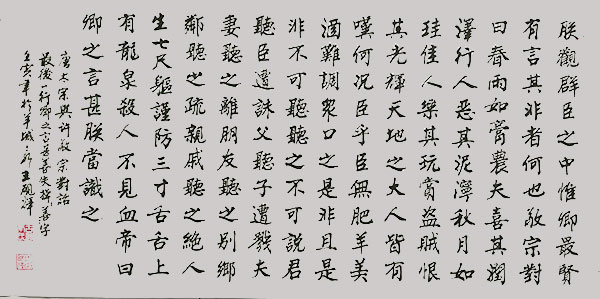

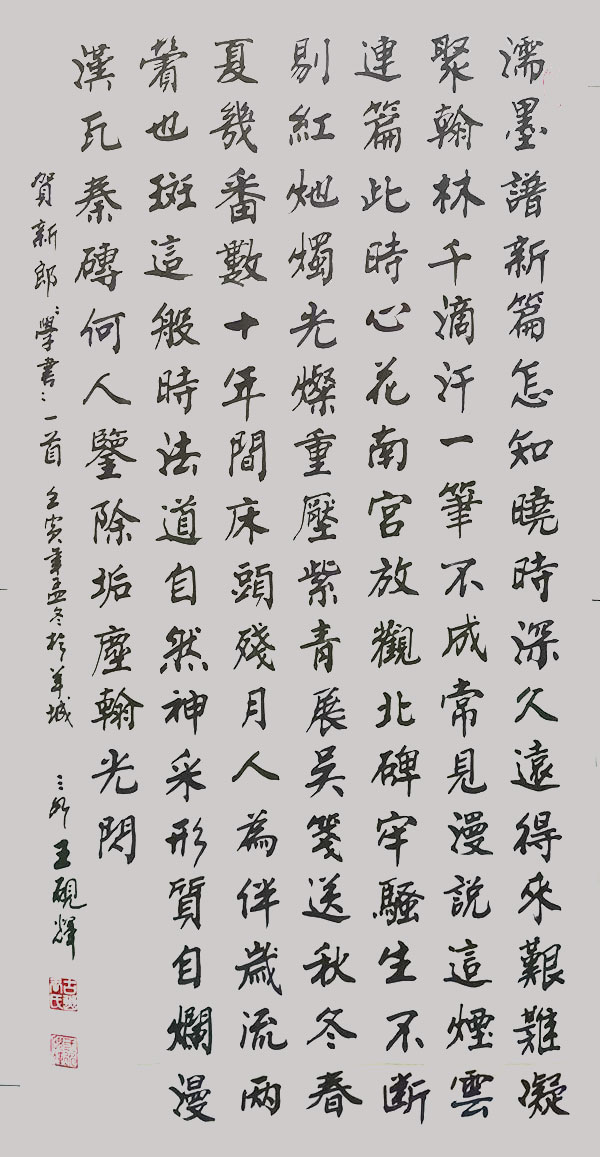

历苦辛,历苦辛,历历苦辛宜自珍。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。历40余载之辛苦磨砺,方才领略到书法的深奥之处。谓之疏才薄艺走过了路,回忆起来,确实不易啊!历尽了千难万苦。万桶清水土坯浸,万桶泥墨土墙润,万杆麻笔皆磨秃,乌发练成霜鬓人。

要说这艰难的历程,还得从家居之地说起。据说我祖籍山西,约500年前自大槐树下,迁出一脉王姓,自黄河东,搬至黄河西,溯泾河而洲水乃至旬邑——这便是我的祖辈来耕息栖之地。

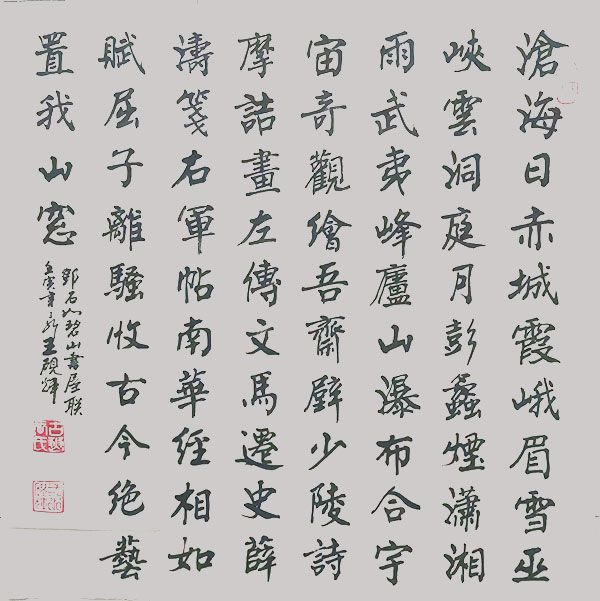

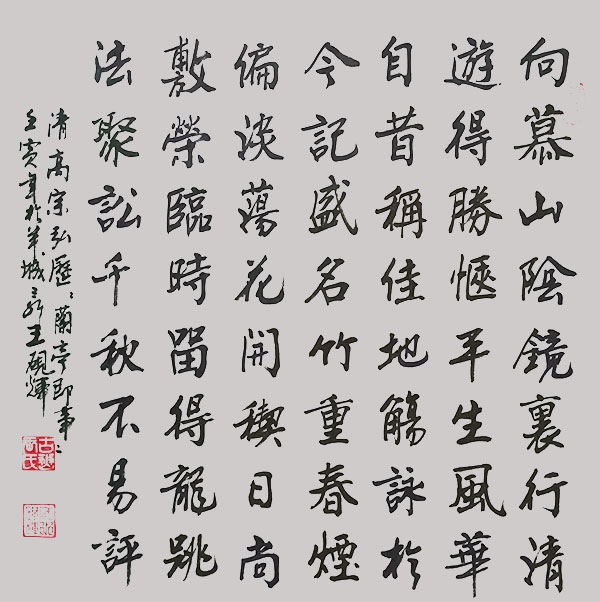

旬邑汉称古幽国,旧称三水,周而负盛名。乡井好文舞墨之风尤重。唐、宋、元、明、清,代有才人出。可谓“八十老翁,尤晓撇捺,三尺孩童,亦知笔砚”。

黄土原上三水环绕,左涧右溪,翠屏泰塔共画邑地。“物华天宝,人杰地灵”,山青水秀。美丽的旬邑素有渭北旱原西双版纳之美称。也许就是因沾了这一方水土的灵性,因此地多出名士文人之光,才有今天。当地人曾有“翻过新昌沟,先生比牛毛多”之揶揄。环境虽好,然而真要当得名士、当得先生,确非易事。就像家家供着望子成龙,盼望金榜题名的学生,却未必都能考上大学一样。且无须说上大学只不过是走平地,而成名成家却更如攀珠穆朗玛峰般艰难困苦,唯强者中强者之所为,两者间委实差之天壤。

往事堪当回首,令人九转回肠。细细回忆走过了的路,方悟得两个字——“苦难”。

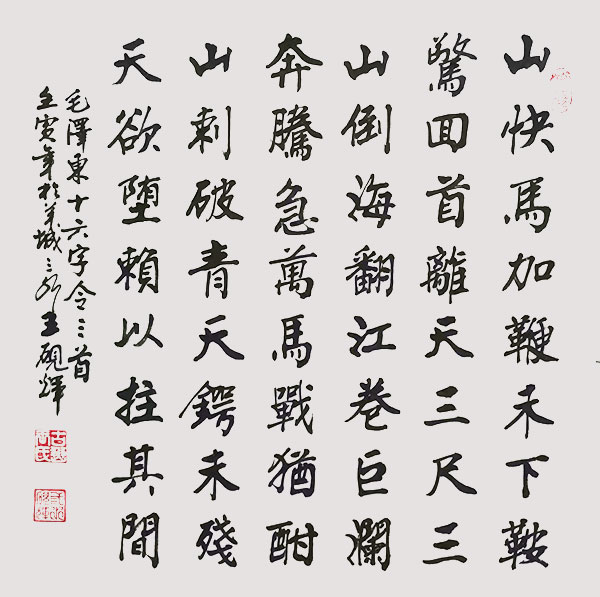

先说苦。20世纪40年代,父亲在红旗漫卷天翻地覆的革命浪潮中,参加了中国共产党领导的抗日战争、解放战争。后从延安返乡,搞地下工作。1948年解放彬县县城时,父亲在雨中淋了七天七夜,支气管炎引起全身浮肿,未及时治疗,成了严重的巨人症(地方语,即哮喘病),只得回家养病。

母亲要照顾父亲,又要养家教子。白日里下田劳作,夜晚纺线织布。撑家的参天大树倒下了,家境随着步步衰落,一贫如洗。

小时候常常听奶奶讲父亲参加革命的故事,那时我们当地是红、白两区,红是共产党的革命根据地,马兰,是山区。白是国民党的反革命政府,伪县政府所管辖的地区。父亲在红区参加革命工作,家在白区。伪县政府保安团过几天就来家抓父亲,父亲不在就翻箱倒柜,能拿的财物都让他们抢走了,家就是这样被洗劫一空。

20世纪60年代初,小小年纪的我,便担起了半副家庭重担。每天帮助母亲拔草背草喂牲口,好多挣两个工分。赶上星期天放假,又得去十几里外的百子沟煤矿拣煤渣以烧火做饭……

十来岁的我,柔嫩的肩膀硬是压上挑煤筐的扁担,一路走一路歇,谁知越歇越想歇。眺望正前方,村野中那些玩跳方、过家家的同龄伙伴,真令人羡慕!我本是一头汗水,又添两眼酸泪。童稚的心,早早浸透了人生的酸甜苦辣。

晚得西坡一棒炭,晓得箩中半撮米。这便是不易的生活。苦不苦?能不苦吗?苦得掉渣儿......“苦”是我王砚辉的第一堂人生大课,也是我感受最深的一课。缺吃少穿,可以少吃,穿旧穿破。没钱买笔墨纸张,如何学文习字呢?我学字的信心感动了邻居的老先生,他传授了我古人贫穷习字用个土坯作“纸”水作“墨”的法儿。铺炕的土坯权作纸,瓦罐蘸水且为墨。偌大的窑洞壁旁那一排排土坯,便是我的心志所在。水写在坯面上,稍时徐干。一遍写过,后面全干,犹如翻过一片片新纸。如此写了五年“坯纸”。五年虽不长,可我的字确实有了很大的进步。

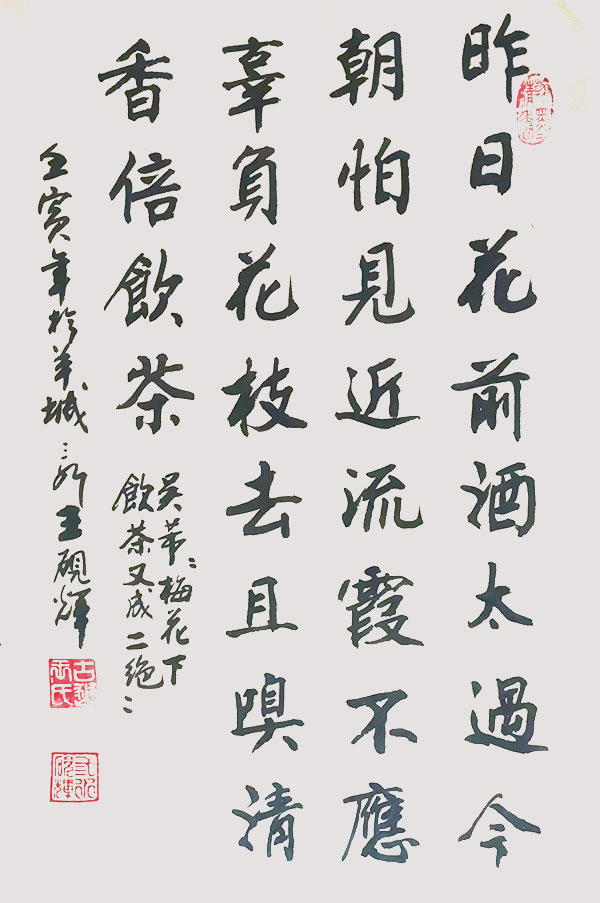

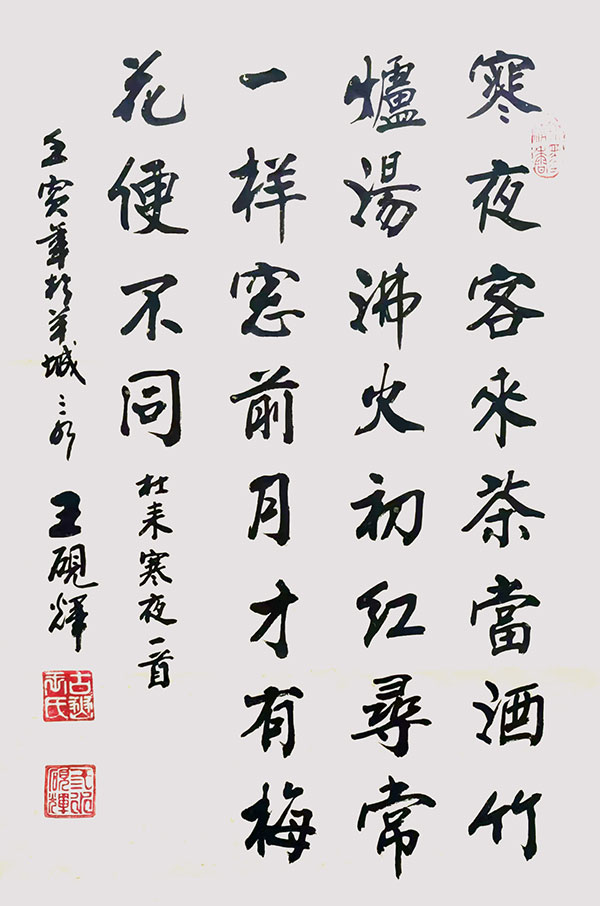

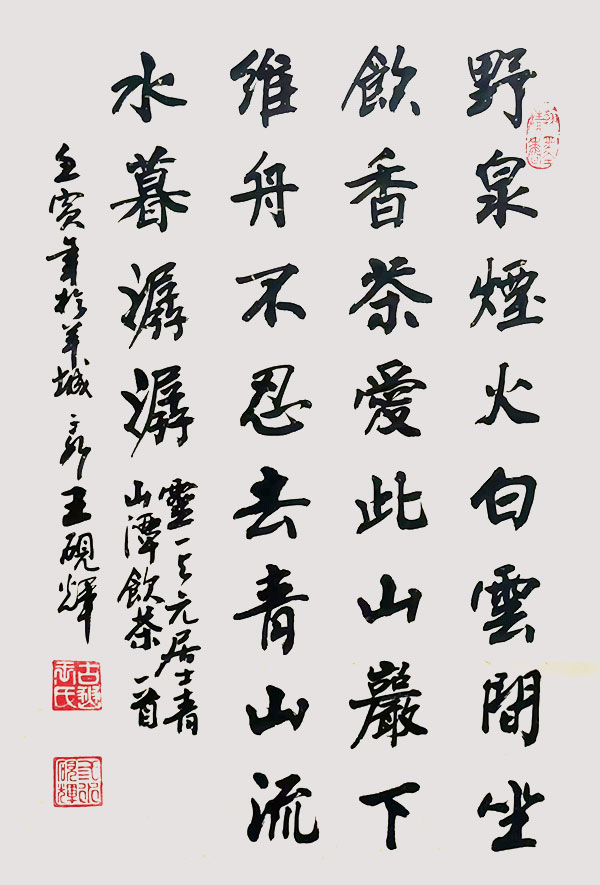

待等功力有长,为了使字“站”起来,能上墙,我便换作“泥墨”书墙哪知这一书就是几十年。自家的土墙,打工时的棚墙,开饭馆时的店墙,甚至西安市旅店的灰墙上都曾一层层记录着我坚持不懈的书迹。而今我那苍雄刚劲、蒲酒奔放、圆润华丽的笔锋笔力,那锲而不舍、铁杵成针、无止无休的性情心态,便就是这时练成的。

俗话说,吃得苦中苦,方为人上人。足见“吃苦”乃是人生奋斗之起始,更是踏碎荆棘方成路的人生之旅。“吃得苦”,方具备了奋斗的资格。“吃得大苦”,舍身忘我地去奋斗,才有可能到达成功的峰巅。

夫舍身饲虎者,成佛;舍身就义者,成士;舍身赴业者,成器。古往今来成大器者,何以数吃得苦,吃得大苦者贫寒家子弟居上矣。究其原因,大抵是吃得苦受得罪,能经住“天降重任于斯人……”的诸般磨砺吧!我悉心恭候着,苦尽甘来。

道完了苦,再说说难。苦和难,历来是艰辛人生的孪生姐妹。

就在我和母亲苦熬苦撑着这个穷困的家,一天天地挣扎着,日子渐渐开始顺当的时候,一场急风暴雨,又把刚抻张扬帆的小船,撞烂在礁石滩上。

“文化大革命”开始了!

父亲被从病榻上揪下,关进了牛棚,在所谓的学习班挨批斗。十几二十斤的叛徒特务大牌子,挂在脖颈上,用的是一根上布鞋用的细麻绳,细绳勒破皮肉流出血来,血染着麻,麻浸着血,在后脖颈上留下几十道“绳刀”的疤痕。待到血凝疤落,麻丝便长在肉里。但逢天阴下雨令人疼痒难耐。令人啼笑皆非的是,村上批斗,县上却请我父亲参加三老(老党员、老红军、老干部)会议。会后队上不给工分,县上两次出据介绍信,队上才勉强记了工。一个浑身是病的人,又怎经得起这般伤痛的折磨?没几年父亲便过世了。真是“屋漏偏逢连阴雨,船迟又遇打头风。”

父亲在世时,关在牛棚里挨批斗,我这个叛徒的儿子什么也做不成,平日连话也不敢说,略有不道之处还要受教育。

父亲过世,大树倾倒,风雨飘摇。难啊,真难!人一生怎么就这么难啊!说家贫人多难,能不难吗?说穷人的孩子早当家,不当家,又有谁为我当家?无奈之时更有无奈之举。十几岁的我不得不担起顶门立户的重任,撑起家庭这块本该还不属于我撑的蓝天。

学是没得上了,只能放下书包扛起锄把,下田务农,养家糊口。白天抡锄挥镰挣工分,夜晚提起泥水桶刷墙练字。就这样一天,两天,一年两年,苦难的日子一天天往下熬……

越苦越练,越累越练,尽书得一腔愤恨,满腹的冤屈;尽书得一壁苦难,满胸襟的抱负。写;写到鸡鸣报晓;写,写到满墙尽湿;写,写到情浓志烈!

记得有一年的春日,乡邻听了卫生站招考新人,便招呼我,“崇娃(小名)你咋不去试试,凭你娃的本事,一考准行哩……”学医?我从未敢想过,可眼下明摆着是个机会。且考进了卫生院,学得济世救人的本事不说,还能挣得现钱,养家自也就不难了。本着这种想法,我听了乡亲们的话,报考了卫生院。答题时监考验卷的看得连连点头,听说考卷也评了第一,可到最后发榜,我却名落孙山,倒是不起眼的有胳膊腿的人进了医院。

人生少有碰见天上掉馅饼的好事。便真是有,也绝非站在平洼地的老百姓能得到的。权势便是冲天搭起的高梯,看着馅饼要掉进嘴,却叫人半空里横捞了去,这还说啥呢。发狠、赌气全没用,谁让咱本就是地里的黄土坷垃,钉粑敲打的命呢。要恨,也只能恨自己不成器……

如此,我便把尝“馅饼”的心思彻底打消,一心只在那泥水桶里,一桶一桶上下工夫,刷墙练字,几乎夜夜到天亮。胳膊肿了敷凉水,人累乏了洗把脸。春燥笔涩、夏热秋凉,唯是冬天那结冰的“墨桶”,叫人难受,便先热了泥墨,再怀捂着练字……

我记得高小时的恩师,70多岁的郑幸福老先生的话,“志者,士之心,贵在以恒”。记得奶奶讲过的王羲之为卖扇婆婆书扇的故事。族里三哥的话不高深,却也道出了内里的滋味:“为啥别人修渠下苦力,还不如我写字挣的工分多?这全凭的是‘技’——本事啊!”为了这“技”,我一练就是一个十年。十年啊,里程也够艰难的了。再艰难也得坚持!