名人信札研究对于我,是一个全新的课题。最初,听几位书法家强调其书法意义,我颇存疑惑,那文学价值呢?文献价值呢?王羲之的《快雪时晴帖》《寒切帖》、陆机的《平复帖》、王珣的《伯远帖》、颜真卿的《刘中使帖》、怀素的《苦笋帖》《食鱼帖》等等,原本都是尺牍,由于在书法领域的价值超越其他,被敬重地称之为“帖”,对后世的影响不言而喻。

其实,所谓札、牍、简、帖,最初只是因为书写工具不同才有所区别。书写在木板上的称札、牍,书写在竹片上的称简,书写在布帛上的则称帖。书信又称书札、手札、尺牍、手简,具有独特的私密性和指向性,所以比公开的作品更加引人瞩目。确实,尺牍作为书法的一个类型,自然率意,不书而书,反而透露出书写者真实的艺术风貌。给亲友写信,大致以行书自由挥洒,没有任何功利色彩,直抒胸襟,不受拘束,想说什么就说什么,甚至预估到了对方读信的效果,书法与其所承载的情感在自然状态下流泻,比刻意为之的作品更加有魅力。

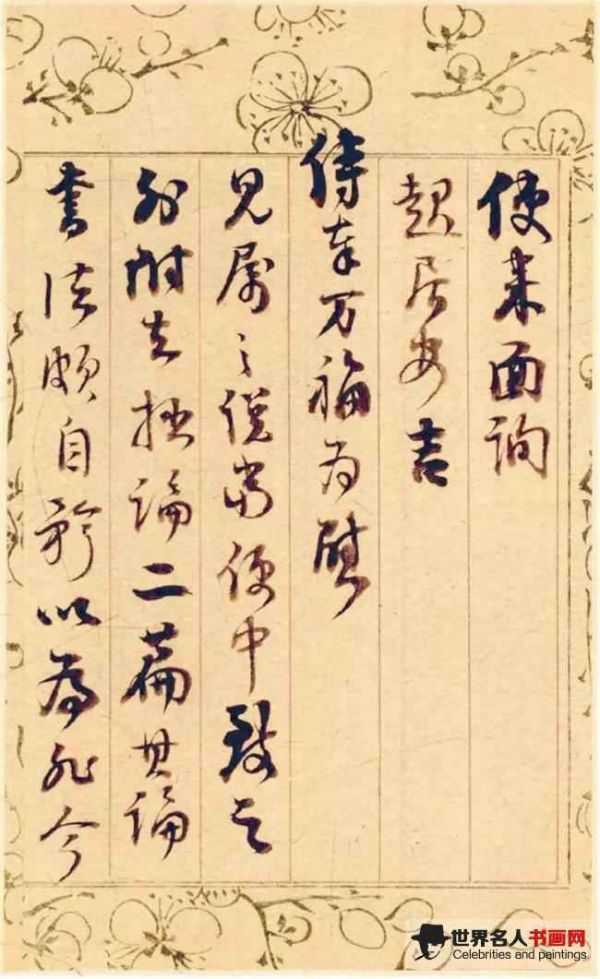

生活在清代乾嘉年间的著作家、思想家阮元,在给弟子陈文述的尺牍中,谈及书法理论。他说:“外附去拙论两篇,其论书法颇自矜,以为非今人所及知。在京时桂香东持示诒晋斋,诒晋斋为之摇首。然自从一见此论,即不写欧字,骤变而写虞,良由不肯破除晋派,亦自知欧非王出,尚不以此论为全谬也……”嘉庆十六年(1811年)前后,阮元曾作《南北书派论》《北碑南帖论》(即信札中的“拙论两篇”),不遗余力地推崇北派碑学。虽然他对自己提出的理论颇为矜许,却很难得到周围人的认同。他当然十分关心人们的反响,当知道成亲王读了《南北书派论》,虽然未曾表态,却已经由写欧变成写虞,显然在很大程度上赞成了自己的观点,于是迫不及待地写信告诉陈文述。事实上,这封讨论书法艺术的尺牍本身,也成了难得的书法佳作。

如果我们把目光放得更远些,不妨可以这样说,魏晋以来书法家的诸多作品中,当推尺牍书法最见本色。比如王羲之的《孔侍帖》《丧乱帖》《姨母帖》等手札,或纵逸泼辣,或沉着含蓄,字里行间呈现的是不一样的情绪感受。

读《文心雕龙·书记》,可以发现刘勰对尺牍有如下概括:“详总书体,本在尽言,言以散郁陶,托风采,故宜条畅以任气,优柔以怿怀。文明从容,亦心声之献酬也。”在中国古代,虽然没有全面的尺牍研究专著,但文人墨客对尺牍的重视尽人皆知,他们的著作中也时有记载。与书法价值相比,尺牍更具有不可低估的史料价值,往往集文献性、知识性、趣味性于一体,足可提供与日记媲美的研究空间。假如忽略这一点,则无异于一叶障目不见泰山。

依然以阮元写给陈文述的尺牍为例。他说:“鞠翁人谓其才胜于德,余谓其德胜于才,以彼朋情世故,并非大险,即操守在前三十年算是廉吏,唯事极颠倒错乱,才不足于定之。即如苇荡,愚者不为,而受人欺。竹香之事,大舛不顾,大漏不塞,苏家山若非泰山之雨,必误全漕。方荣升案,如果虚心以我言在江宁密访,可早破三个月……”阮元在信札中以自己的视角谈论曾经与自己共事四年的大臣百龄。大家都说百龄才胜于德,非常有才华,他却不这么认为。他觉得百龄是德胜于才,并且列举苇荡、苏家山、方荣升三桩案件,说明百龄处理案件时颠倒错乱,他之所以得善终,实在是因好运气,与才能无关。显然,如此坦率地臧否高级官员的文字无法公之于众,只有在私人信件里才可能出现。这样的材料或许仅仅是一己之见,受立场所限,但肯定比平时冠冕堂皇的言论更接近事实,有助于今天的人们客观地研究与评价历史人物。当然,不排除某些尺牍写作者考虑到种种因素,故意有所掩饰,但至少提供了评价的依据。尺牍中蕴含的价值,从某种意义上说,是微书法,是微文学,更是微史记——构成皇皇史记的细胞。

尺牍在今天的拍卖场上成为买家追捧的珍品,是因为它凸显的价值已为人们所认识。但对于名人尺牍(尤其是书法功能减退后的近现代名人信札)的研究,还刚刚起步,有待深入。(附图为阮元信札之一)

徐克宁,男,1979出生于禹州市神垕镇,大观钧韵品牌创始人,徐家钧窑艺术总监,河南省工艺美术大师,非物质文化遗产钧瓷市级代表性传承人,陶瓷烧成工(技师),工艺美术师、雅昌艺术网签约艺术家,许昌市文化产业发展促进会副秘书长,禹州市钧瓷文化研究中心副秘书长。 …

我1984年生在广州,祖籍广东南海西樵。2003年高中毕业后自主创业成立飞图手绘专门店。2006年毕业于广东文艺职业学院(华南艺大),同年并加入广州市美术家协会。2007年加入广东省美术家协会。2008年毕业于广州美术学院,在学院期间担任团总支秘书长并评为广州美术学院优秀团干…

初中海的焦墨山水小品写意味极浓,概括性强,言简意赅。他怀着充分的自信,常常任意挥洒,寥寥数笔,就写出一张疏秀清旷的焦墨山水小品。给人以大开大合,心旷神怡的感觉

中国书画经过历史长河的洗礼,其艺术魅力依然光彩照人,究其原因,是历代无数书画家,依托其时代背景,结合其智慧审美、哲学思想和人生感悟,不断为书画注入鲜活的血液。他们就犹如书画绸缎上一颗颗瑰宝。时代发展到今天,书画界更是名家辈出,他们用手中的笔和想象力,传…

书法是汉字美的艺术表现形式,是无言的诗、无行的舞、无图的画、无声的乐。书法植根于中国传统文化土壤,以其深厚的文化历史底蕴,展示着多样的风采:或如脱缰骏马之矫健张扬,或如飞天蛟龙流转腾挪,或如老庄去尘世浮华的虚淡静雅,或如儒家的果断坚毅、苍劲有力。企迪网…

图/温骧 文/华勇中国地大物博,广袤的大地上不同地域的山水都有着各自的风格。这绵延960平方公里的锦绣河山,吸引了从古到今的英雄豪杰驰骋纵横,也吸引了文人墨客们为其挥毫泼墨。“江山如此多娇”,让人们看不够,爱不够,也画不够。温骧先生的山水画淡泊、清新,但…

艺术西安对话艺术家阿雅艺评人、策展人刘红昌对话独立艺术家阿雅2021年1月15日 西安美术馆一号展厅艺术西安:展览的主题为什么取《白夜神话》呢?阿雅:这是关于我想象的一组神话故事。这个神话是我自己创造的,是不依托于任何的已经存在的神话,它完全属于我自己的,来自…

雪鸽是一位艺术功底非常深厚的艺术家,不管是国画,油画,书法都可以说是实力派,而且在文学和美学理论上也有很深的造诣。他的作品屡见于高端艺术拍卖,但他却始终认为:人文美育要高于艺术本身。

一个画家的成长和艺术择位,是随着时空诸因素自然天成的。记得1987年酷暑,福建省美协、福建日报社、福建省电视台联合举办了一次26的闽江航行写生活动,从源头入海口,历时40天。

摘要:《四景山水图》是一组绢本设色画,由四幅画组成,分别绘制了春、夏、秋、冬四景。其中的第一幅是《踏青图》,图中春花烂漫,杨柳葱翠,远山迷朦,给人以春意盎然、心情舒展的美好感受。堤头二人牵马携盒走向小桥,像